Merusak Sambil Mengatasi, Sebuah Paradoks Isu Lingkungan di Indonesia

Jurnalis: Muhammad Iqbal

Kabar Baru, Opini- Sejak beberapa dekade terakhir, pembahasan soal lingkungan selalu saja jadi isu temporer: tiba mas tiba akal—ramai diperbincangkan, tidak hanya pada kalangan peduli lingkungan, bahkan disetip postingan di berbagai platform media sosial selalu saja jadi perhatian utama. Ini berjalan sesuai rotasinya, siklusnya berjalan berulang dan terus berulang. Hasilnya pun begitu-begitu saja.

Namun, krisis lingkungan tidak mengenal waktu viral. Ia terus terjadi—di hutan, laut, dan tanah tempat kita berpijak. Dalam beberapa dekade terakhir, bumi menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Suhu global meningkat, cuaca ekstrem makin sering terjadi, dan daya dukung alam semakin menurun.

Berdasarkan laporan Copernicus Climate Service (C3S) (Databoks.katadata 2024), kenaikan suhu global naik 1,5957 derajat Celcius atau nyaris 1,6 derajat Celcius sepanjang Januari November 2024. Ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata suhu era pra-industri (1850-1900).

Tercatat, setiap bulan dari Januari hingga Juni 2024 lebih hangat dari pada bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Selain itu, suhu permukaan laut (sea-surface temperature) juga mencapai rekor tinggi: pada 2024, rata-rata SST zona ekstra-polar mencapai 20,87 derajat celcius, yaitu 0,51 derajat celcius di atas rata-rata sejak tahun 1991 hingga 2020 (ECMWF. 2025).

Tidak dapat dipungkiri, di Indonesia sejalan dengan meningkatnya penduduk, penebangan hutan akibat infrasturkutur dan aktivitas pertambangan semakin meluas. Usaha pertambangan mineral dan batu bara masih saja menjadi sektor prima penyokong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan laporan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia memiliki hingga 9,11 juta hektar wilayah izin pertambangan nasional yang terdiri dari pertambangan mieral dan batu bara (CNBC Indonesia. 2024).

Sementara per November 2024, ada 4.634 izin tambang mineral dan batubara, di mana 1.798 di antaranya untuk penambangan mineral logam dan batubara (1.798 izin, 886 mineral logam, 909 batubara), sedangkan 1.215 adalah Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang ditetapkan tahun 2024. Selain itu, ada juga lebih dari 2.700 tambang ilegal dan lebih dari 80 ribu lubang tambang masih saja terus mengaga di Indonesia (ESDM. 2024).

Ironisnya, di tengah meningkatnya kesadaran global tentang krisis iklim, termasuk Indonesia, banyak kampanye hanya berhenti pada slogan. Kebijakan hijau sering tidak berjalan konsisten. Padahal, jika terus dibiarkan, konsekuensinya bukan sekadar perubahan cuaca, melainkan krisis kemanusiaan: gagal panen, kelangkaan air bersih, meningkatnya penyakit, hingga migrasi besar-besaran akibat rusaknya lingkungan hidup.

Kampanye Usang Di Negera Eksportir Tambang

Di tingkat global, isu perubahan iklim tengah menjadi prioritas utama dalam forum internasional seperti COP29. Negara-negara maju berdebat tentang komitmen emisi, sementara negara berkembang berjuang menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan.

Seiring laju pertumbuhan dan pembangunan kian meluas, fakta di negara berkembang mengalami preseden buruk, termasuk Indonesia. Kita pikir telah berhasil melalpaui permasalahan klasik (kelaparan, wabah, dan gizi buruk) malah jutaan umat manusia dihadapkan tantangan baru—alih-alih keberlanjutan, tapi eksploitasi hutan terus meluas.

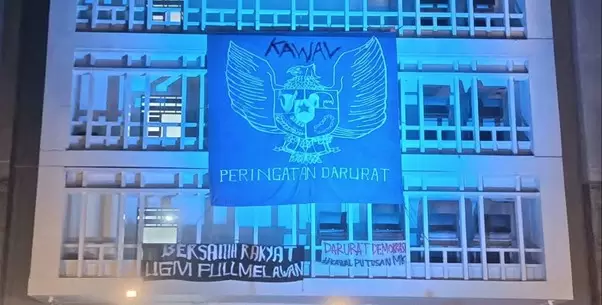

Kampanye itu terus berlanjut: di pidato-pidato pejabat pemerintah, di kampanye-kampanye politik, isu lingkungan dan keberlanjutan terus dibicarakan. Seperti baru-baru ini, Bahlil Lahadalia (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) mengungkapkan dalam kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Malang: “pemerintah berencana mencampurkan bahan bakar minyak (BBM) dengan 10 persen etanol dalam rangka menurunkan emisi untuk mewujudkan energi yang bersih”. Padahal pada tahun 2025, proyek tambang nikel bahkan mulai mengancam kawasan konservasi kelas dunia seperti Raja Ampat, Papua Barat.

Kampanye demikian sepertinya progresif—menunjukkan komitmen pemerintah terhadap energi bersih dan pengurangan emisi. Namun di balik narasi “hijau” itu, terselip ironi yang sulit disembunyikan. Di satu sisi, negara gencar mempromosikan transisi energi; di sisi lain, sumber daya alam terus dikeruk atas nama investasi dan pembangunan nasional. Inilah paradoks besar pembangunan kita: merusak sambil mengatasi.

Bayangkan di Morowali, Sulawesi Tengah—pusat industri nikel nasional—ksekitar 8.200 hektar hutan telah ditebang dalam konsesi tambang dan 4.100 hektar di luar area izin. Ironisnya, hanya sekitar 5 % wilayah yang direhabilitasi melalui program reboisasi atau reklamasi setara (IUCN Netherlands, 2025). Dampak sosialnya pun signifikan: kualitas udara dan air menurun, kasus penyakit pernapasan meningkat, serta sumber air bersih warga hilang (AEER Indonesia, 2025).

Kita mungkin berpikir, insiden ini selalu saja lazim terjadi di berbagai negara penghasil tambang terbesar, termasuk Indonesia dengan idola nikelnya. Dampaknya tak bisa terelakan. Rekan-rekan kita di pegiat lingkungan senantiasa bersuara lantang atas lingkungan yang kian hari makin memprihatinkan. Tapi keyakinan itu selalu saja ada: para broker tak mau tau yang penting proyeknya berjalan mulus, negera ikut diam apabila itu mencetak angka pertumbuhan pada laporan ekonomi per semester atau tahunan.

Kita sering lupa bahwa setiap upaya penyelamatan lingkungan tidak bisa dilepaskan dari cara kita memperlakukan alam. Mengganti energi fosil dengan bioetanol, tapi akan sia-sia jika bahan bakunya dihasilkan dengan menebang hutan untuk perkebunan tebu atau kelapa sawit baru. Begitu pula dengan proyek tambang nikel yang digadang-gadang sebagai kunci kendaraan listrik masa depan—ia mungkin mengurangi emisi global, tetapi meninggalkan luka ekologis di tanah sendiri.

Berdasarkan laporan Mongabay (2025) menunjukkan bahwa proyek tambang nikel bahkan mulai mengancam kawasan konservasi kelas dunia seperti Raja Ampat, Papua Barat—dengan ancaman kehilangan 7.200 hektar hutan dan 2.470 hektar terumbu karang, serta potensi terdampaknya 64.000 penduduk lokal.

Kenyataan ini menggambarkan bahwa masalah lingkungan bukan sekadar soal alam, tetapi soal arah pembangunan. Pemerintah sering kali memilih diam, selama angka pertumbuhan ekonomi dalam laporan semesteran tetap positif. Di sisi lain, masyarakat lokal terus dihadapkan pada retorika “solusi hijau” yang tidak benar-benar hijau.

Paradoks ini bukan hanya persoalan kebijakan, melainkan juga pola pikir. Kita masih menempatkan alam sebagai objek ekonomi semata: sesuatu yang boleh diambil selama memberi keuntungan. Padahal, keberlanjutan tidak lahir dari keseimbangan angka, melainkan dari kesadaran bahwa alam memiliki batas yang tak bisa ditawar. Selama pendekatan “menghijaukan ekonomi” hanya dimaknai sebagai strategi bisnis, bukan perubahan paradigma, krisis lingkungan akan tetap menjadi lingkaran setan.

Menata Ulang Cara Pandang

Sudah saatnya kita berhenti berpura-pura jika benar-benar ingin menyelamatkan bumi. Logika pertumbuhan ekonomi dari program hilirisasi nikel ala Gibran tak selalu menyajikan solusi mutakhir dalam mengentaskan kerusakan lingkungan, ketimpangan, dan kesejahteraan.

Permasalahannya, napas pembangunan berkelanjutan tidak bertuju pada kondisi dasarnya. Ekonomi selalu dituntut untuk terus tumbuh. Namun, pertumbuhan tidak selalu menjadi ukuran keberhasilan dari sebuah negara. Mementingkan pertumbuhan ekonomi boleh saja tapi tidak dengan menorbankan aspek lingkungan.

Pasalnya, gambaran ekonomi yang sehat dan ideal harus berada di dalam fondasi social dan atap ekologi. Ekonomi hanya boleh tumbuh tidak melebihi atap lingkungan hidup: kondisi udara, air bersih, lahan, keanekaraman hayati, ozon dan sebagainya.

Apabila pertumbuhan ekonomi melampaui atap lingkungan, maka kondisi masyarakat tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kenaikan suhu global, pergeseran musim, kenaikan permukaan laut, yang secara serius akan paling berdampak pada masyarakat miskin karena mengganggu keberlangsungan kebutuhan pangannya.

Maka seyogianya krisis lingkungan menuntut kita mengubah cara berpikir: ekonomi harus tunduk pada batas alam, bukan sebaliknya. Lingkungan bukan hambatan pembangunan, tetapi prasyaratnya. Pemerintah, korporasi, dan masyarakat perlu menempatkan keberlanjutan sebagai inti kebijakan, bukan sekadar kampanye.

Insight NTB

Insight NTB Suara Time

Suara Time Lens IDN

Lens IDN Daily Jogja

Daily Jogja Jalan Rakyat

Jalan Rakyat Idealita News

Idealita News AYO Nusantara

AYO Nusantara Seedbacklink

Seedbacklink