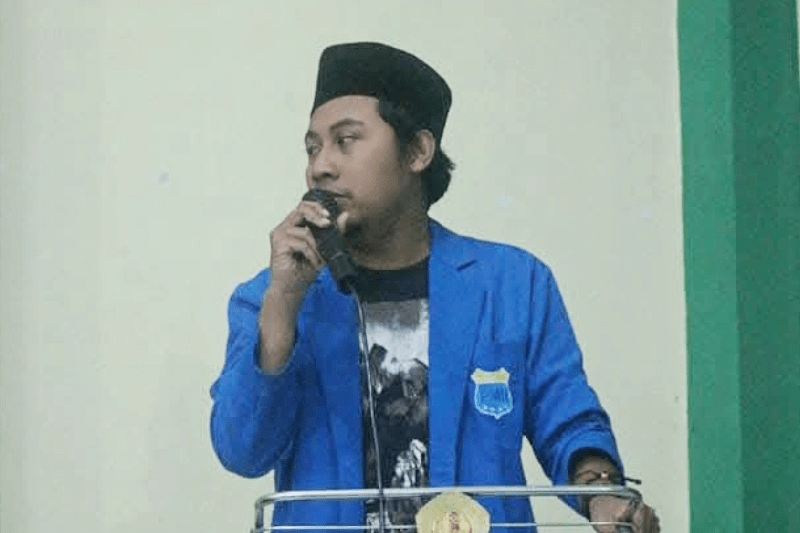

Rekontekstualisasi Makna Kemerdekaan dalam Perspektif Islam Nusantara

Jurnalis: Muh Arif

Oleh ; M. Ziad Mustafid Wakil Ketua Sema UIN Mataram

Kabar Baru/ OPINI- Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan tonggak sejarah yang lahir dari perpaduan perjuangan fisik, diplomasi, dan spiritualitas bangsa. Dalam lintasan sejarah, kemerdekaan bukan hanya dimaknai sebagai terlepasnya suatu bangsa dari dominasi penjajah, melainkan juga sebagai proses berkelanjutan untuk memastikan kedaulatan politik, keadilan sosial, dan kesejahteraan ekonomi. Perspektif Islam Nusantara, yang merupakan manifestasi Islam yang berakar pada tradisi lokal, mengajarkan bahwa kemerdekaan harus dimaknai secara lahir dan batin membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan, baik kolonialisme fisik maupun hegemoni kultural dan ekonomi.

KH. Hasyim Asy’ari, dalam Qanun Asasi (1945), menegaskan bahwa mempertahankan kemerdekaan adalah kewajiban agama (fardhu ‘ain) bagi setiap Muslim, karena kemerdekaan menjadi prasyarat bagi tegaknya kemaslahatan umat. Sementara itu, Prof. Azyumardi Azra menggarisbawahi bahwa Islam di Nusantara berperan sebagai kekuatan kultural yang menanamkan nilai-nilai egalitarianisme dan keadilan sosial, yang pada gilirannya menjadi basis moral perjuangan kemerdekaan. Dengan demikian, rekontekstualisasi kemerdekaan dalam perspektif Islam Nusantara menuntut kita untuk menghidupkan kembali nilai-nilai tersebut di tengah tantangan kontemporer.

Dari segi sosial, kemerdekaan yang hakiki menuntut terwujudnya masyarakat yang berkeadilan dan inklusif. Islam Nusantara dengan prinsip tawassuth (moderat) dan tasamuh (toleran) memberikan landasan etis bagi kehidupan sosial yang harmonis di tengah keberagaman. Namun, realitas menunjukkan bahwa pasca-kemerdekaan, bangsa ini masih menghadapi problem kemiskinan struktural, kesenjangan akses pendidikan, dan diskriminasi berbasis identitas. Mengutip Amartya Sen (1999), kebebasan sejati mencakup freedom to live the life you have reason to value, yang berarti bahwa kemerdekaan politik tanpa kemerdekaan sosial hanya menghasilkan kemerdekaan yang timpang.

kemerdekaan menuntut kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya alam dan distribusi kesejahteraan yang adil. Prinsip maslahah dalam Islam Nusantara menegaskan bahwa kekayaan alam harus dikelola untuk kepentingan rakyat banyak, bukan segelintir elite. Ironisnya, pasca 79 tahun kemerdekaan, Indonesia masih terjebak dalam ketergantungan ekonomi pada kapital global, yang dalam istilah Samir Amin disebut sebagai “peripheral capitalism”. Hal ini merupakan bentuk penjajahan baru yang memerlukan jihad ekonomi, sebagaimana diungkapkan oleh KH. Ahmad Dahlan bahwa perjuangan tidak berakhir dengan pengusiran penjajah, tetapi berlanjut pada membebaskan rakyat dari kemiskinan dan kebodohan.

Islam Nusantara mengajarkan bahwa kemerdekaan berarti menjaga jati diri bangsa di tengah arus globalisasi. Budaya lokal yang disinergikan dengan ajaran Islam menjadi benteng terhadap homogenisasi budaya yang berpotensi mengikis identitas. Prof. Dr. Komaruddin Hidayat pernah menyatakan bahwa Islam di Indonesia berhasil mengembangkan cultural legitimacy yang membuat agama tidak teralienasi dari masyarakatnya. Namun, dalam konteks kekinian, tantangan datang dari arabisasi budaya yang mengabaikan kekayaan tradisi Nusantara, sehingga rekontekstualisasi kemerdekaan juga berarti membebaskan umat dari dominasi budaya luar yang menggerus kearifan lokal.

Dengan demikian, rekontekstualisasi makna kemerdekaan dalam perspektif Islam Nusantara adalah upaya menghidupkan kembali semangat keadilan sosial, kedaulatan ekonomi, dan pelestarian budaya yang berakar pada nilai-nilai Islam yang membumi. Kemerdekaan bukanlah titik akhir, melainkan proses dinamis untuk memastikan bahwa bangsa ini tidak hanya bebas secara politik, tetapi juga merdeka dari kemiskinan, ketidakadilan, dan keterasingan budaya. Hanya dengan cara itu, janji kemerdekaan yang diperjuangkan para ulama dan pejuang dapat benar-benar terwujud bagi seluruh rakyat Indonesia.

Insight NTB

Insight NTB Daily Nusantara

Daily Nusantara Suara Time

Suara Time Kabar Tren

Kabar Tren Portal Demokrasi

Portal Demokrasi IDN Vox

IDN Vox Lens IDN

Lens IDN Seedbacklink

Seedbacklink