Ketika FISIP Tak Lagi Punya Rasa: Cerita dari Sudut Kelas Ilkom yang Dikucilkan

Editor: Khansa Nadira

Kabarbaru, Jember –Ada adagium lama yang berbunyi: “Rumah yang retak tak bisa diselamatkan hanya dengan cat baru.” Begitulah rasanya menjadi bagian dari Fakultas Sosial dan Politik di salah satu Universitas Islam di Jember akhir-akhir ini. Dari luar, semuanya terlihat rapi, berwibawa, dan seolah berjalan baik-baik saja. Tapi di dalamnya, retakan itu sudah menjalar kemana-mana — mulai dari ruang dosen, meja dekan, hingga hati para mahasiswanya.

Sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi (Ilkom), kami tahu betul bagaimana perubahan suasana itu terasa. Kami hidup di dalamnya, merasakannya setiap hari — hawa dingin yang menyelinap dari balik dinding-dinding fakultas, bukan karena AC yang terlalu kuat, tapi karena hubungan antar manusia yang sudah kehilangan hangatnya rasa hormat dan saling menghargai.

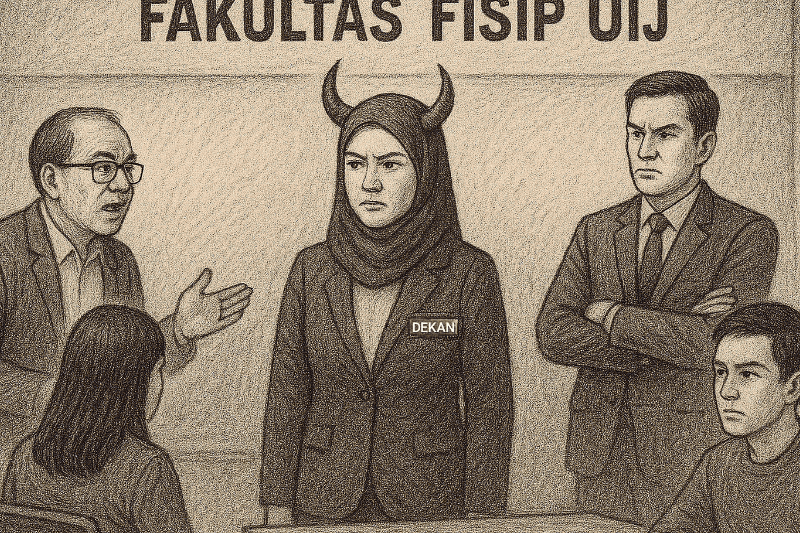

Diskriminasi terhadap mahasiswa Ilkom bukan lagi desas-desus. Ia nyata. Ia terjadi di forum-forum resmi, di ruang sidang, bahkan di obrolan santai antar pejabat fakultas. Sang dekan, yang seharusnya menjadi figur perekat, justru sering kali menunjukkan sikap diskriminatif terhadap dosen dan mahasiswa Ilkom. Bayangkan, pemimpin fakultas yang seharusnya berdiri di atas dua prodi — Ilmu Komunikasi dan Administrasi Publik — justru memihak pada satu sisi, dan bahkan cenderung menganggap sisi lainnya tak penting. Kalau ini bukan bentuk segregasi akademik, entah apa lagi namanya!

Salah satu kisah yang paling menyayat hati adalah tentang seorang dosen yang selama ini begitu loyal kepada sang dekan. Ia dikenal rajin, disiplin, dan selalu menuruti arahan atasannya. Namun, alih-alih dihargai, pengabdiannya justru berakhir dengan penyingkiran. Ia “ditendang” dari lingkar kepercayaan tanpa alasan akademik yang jelas. Seolah pengabdian di fakultas ini tak diukur dari kontribusi dan dedikasi, melainkan dari sejauh mana seseorang mau tunduk pada niat buruknya.

Lalu ada juga cerita tentang ketegangan di pucuk pimpinan. Hubungan antara dekan dan wakil dekan disebut-sebut tidak harmonis. Keduanya seperti dua kutub magnet yang terus saling bertolak. Bahkan, Kaprodi Administrasi Publik dikabarkan berani “mengabaikan” atau tergolong “tidak menganggap” keberadaan wakil dekan yang notabene adalah dosen Ilkom disalah satu forum resmi. Ini bukan lagi sekadar persoalan komunikasi internal, tapi bentuk nyata bagaimana kuasa bisa membutakan rasa hormat.

Dan di tengah semua kekacauan itu, muncul satu ironi besar. Salah seorang dosen lain yang cukup progresif, cerdas, berwawasan luas, dan sangat disukai mahasiswa — justru adalah sosok wakil dekan itu sendiri. Dialah yang selama ini berusaha menjaga integritas akademik dan nalar ilmiah di tengah tekanan politik fakultas. Ia dosen yang tidak hanya mengajar teori, tapi menghidupkannya lewat dialog, rekomendasi buku, dan pembelajaran yang memantik nalar kritis mahasiswa. Mahasiswa menyukainya bukan karena ia “mudah memberi nilai, dan ahli jokes” tapi karena ia mengajarkan kami untuk benar-benar berpikir.

Namun apa yang didapatnya? Alih-alih diapresiasi, jam mengajarnya justru dicabut di semester lima. Ia dikriminalisasi secara halus oleh sistem — dicari-cari kesalahannya, disingkirkan perlahan. Rupanya di fakultas ini, menjadi dosen yang terlalu cerdas dan terlalu dicintai mahasiswa adalah kesalahan besar.

Lucunya, dosen-dosen seperti itulah yang seharusnya menjadi tulang punggung lembaga. Tapi entah mengapa, fakultas ini justru lebih suka memelihara loyalis dibanding intelektual. Kalau seseorang punya ide baru, cepat-cepat dilabeli pembangkang dan tukang gaduh. Kalau ada yang berani bicara, langsung dituduh mengacau. Padahal, bukankah kampus seharusnya menjadi tempat lahirnya perdebatan sehat, bukan tempat menanam rasa takut?

Di sisi lain, ada satu hal yang makin membuat suasana muram: tanda-tanda baru sedang muncul di fakultas ini. Sang dekan, yang kini sudah lama duduk di kursinya, mulai menyiapkan calon penggantinya. Tapi bukan lewat mekanisme yang terbuka atau berbasis partisipasi. Bukan lewat evaluasi kinerja dan musyawarah akademik. Melainkan lewat transaksi kekuasaan yang diam-diam dijalankan di balik meja (under teble).

Gerak ini bukan sekadar proses regenerasi struktural, melainkan upaya mempertahankan kendali atas nama “stabilitas fakultas.” Stabilitas yang artinya: kekuasaan tetap di tangan orang yang sama, alias itu-itu lagi, hanya dengan wajah baru tapi gaya lama. Kita semua tahu, ini bukan regenerasi — ini reinkarnasi politik kotor kampus.

Pertanyaannya hari ini: ke mana arah fakultas ini setelahnya? Apakah kita akan terus berjalan di pola lama — birokrasi elitis yang tertutup, minim transparansi, dan alergi terhadap kritik mahasiswa? Atau kita justru akan terperosok lebih dalam, terperangkap dalam permainan kekuasaan yang dibungkus rapi dengan jargon “kemajuan”?

Ya, akreditasi prodi memang naik. Brosur kampus makin cantik. Spanduk ucapan-ucapan terpampang gagah di depan fakultas. Tapi, apakah itu ukuran kemajuan yang sebenarnya? Apakah mahasiswa sudah benar-benar merasakan perubahan dalam pelayanan akademik, ruang kebebasan berpikir, dan atmosfer intelektual yang cukip sehat?

Faktanya adalah, banyak dari kami justru merasa kebingungan dengan arah fakultas yang semakin kabur. Kami seperti berjalan dalam kabut: maju secara administratif, tapi mundur secara substansial. Segalanya tampak bergerak, tapi sebenarnya kita hanya berputar di tempat yang sama.

Sementara itu, kabar di kantin belakang makin ramai. Calon dekan yang disiapkan disebut-sebut memiliki latar akademik yang tidak linier — S1 dan S2-nya berbeda bidang. Tapi seandainya secara intelektual dan karya moncer sih gak masalah. Tapi entah bagaimana, ia dari rumpun keilmuan yang tidak linier dan sangat layak diunderestimate keilmuannya itu justru diproyeksikan untuk menduduki kursi tertinggi fakultas. Bahkan lebih mengejutkan lagi, muncul rumor bahwa gelar doktor yang akan ia sandang bukan hasil kerja akademiknya, melainkan hasil “pesanan.” Dalam bahasa kekiniannya, katanya “ngejoki.”

Kalau benar begitu, ini bukan sekadar aib personal, tapi penghinaan terhadap dunia akademik. Apa gunanya gelar doktor kalau karya akademiknya hasil beli? Apa gunanya fakultas kalau integritasnya bisa ditukar dengan relasi? Kami, mahasiswa, diajarkan tentang kejujuran akademik, dilarang mencontek, diminta mengutip dengan benar. Tapi di atas sana, mereka yang punya kuasa justru mengkhianati prinsip yang sama.

Belum lagi kabar soal kepala studio HIMAKOM — salah satu figur penting yang selama ini produktif dan mengharumkan nama prodi — yang kini terancam dipecat. Bukan karena gagal berkinerja, tapi karena terjebak dalam pusaran konflik politik fakultas. Rasanya seperti menonton drama kekuasaan yang dimainkan oleh orang-orang berpendidikan tinggi, tapi dengan mentalitas murahan dan menjijikan.

Bahkan kabarnya, sosok yang mengisi posisi dekan dan wakil dekan berikutnya sepenuhnya dari dosen Administrasi Publik, semakin memperjelas arah segregasi ini. Seolah-olah Ilkom tak punya hak suara, seolah kami hanya numpang di rumah sendiri. Padahal, fakultas ini terdiri dari dua prodi. Logikanya, stabilitas hanya bisa tercapai jika kedua prodi merasa diakomodasi. Tapi rupanya, bagi mereka yang haus kuasa, stabilitas berarti “semua harus tunduk.”

Segregasi itu bahkan menjalar ke ruang-ruang akademik. Skripsi mahasiswa Ilkom sering jadi sasaran kritik tak berdasar dari dosen AP. Kritik yang bukan demi kualitas akademik, tapi demi menunjukkan superioritas. Anehnya, begitu dosen Ilkom membalas dengan argumen akademik, mereka langsung bungkam. Pernah suatu ketika, saking jengkelnya, dosen Ilkom menantang debat tentang teori good governance pada dosen AP, namun alih-alih diterima tantangan tersebut, justru forumnya berubah jadi ajang unjuk gigi, dan dosen Ilkom berhasil membungkam lawannya di depan para pejabat fakultas. Tapi bukannya menjadi pelajaran, peristiwa itu malah memperpanjang daftar ketegangan antarprodi.

Situasi ini makin memperjelas satu hal: FISIP hari ini sedang sakit. Ia kehilangan jiwa sosialnya dan melupakan etikanya sebagai ruang akademik yang sehat. Sosialnya retak, politiknya busuk. Seharusnya sosial berarti kerja sama, tapi yang tumbuh justru sekat. Seharusnya politik berarti seni mengelola kekuasaan, tapi yang terjadi adalah perebutan kekuasaan kelas kacangan.

Padahal, kalau bicara kontribusi dan prestasi, Ilkom punya segudang alasan untuk bangga. Peminatnya meningkat setiap tahun, sampai-sampai prodi harus menolak calon mahasiswa karena kuota penuh. Dosen-dosen Ilkom punya karya, reputasi, dan jejaring. Mahasiswanya aktif di kegiatan publik, menghasilkan karya dan gagasan. Tapi ironisnya, semua itu seperti tak pernah cukup untuk sebatas dihargai.

Kini kami mulai bertanya-tanya, apakah keberadaan kami di fakultas FISIP ini masih benar-benar diinginkan? Atau kami hanya dijadikan pelengkap struktur tanpa arti? Karena kalau memang tak lagi dibutuhkan, mungkin sudah waktunya kami mencari jalan sendiri.

Ilmu Komunikasi, dengan segala potensi dan kekuatannya, sudah sangat layak menjadi fakultas mandiri. Kami punya basis akademik, mahasiswa yang bersemangat, dan dosen yang berkualitas. Kami tidak perlu terus berada di bawah bayang-bayang fakultas yang sudah kehilangan arah. Apalagi secara substansi, keberadaan kami di FISIP tak banyak relevansinya. Kami belajar politik hanya di semester awal, selebihnya kami tenggelam dalam dunia komunikasi, media, dan budaya.

Jadi, kalau memang “stabilitas” yang mereka kejar hanyalah topeng untuk mempertahankan kekuasaan, maka kami lebih memilih ketidakstabilan yang jujur — berdiri sendiri dengan segala risiko, daripada terus terjebak dalam sistem yang busuk tapi menghanyutkan itu.

FISIP seharusnya menjadi ruang tumbuh gagasan dan kritisisme, bukan ladang transaksi dan pewarisan jabatan. Fakultas ini bukan milik segelintir orang di lingkar kekuasaan; ia milik seluruh mahasiswa yang masih percaya bahwa kampus adalah tempat memperjuangkan kebenaran dan keadilan.

Dan kalau akhirnya fakultas ini memilih jalan sunyi — jalan di mana kekuasaan lebih penting daripada integritas — maka izinkan kami, mahasiswa Ilkom, memilih jalan lain. Jalan yang lebih jujur, lebih terbuka, lebih bermartabat dan pastinya tidak tunduk pada kekuasaan.

Maka, kepada Bu Dekan yang terhormat, bila memang keberadaan kami dianggap mengganggu stabilitas yang Anda bangun, bila suara kami terlalu lantang dan bising untuk telinga kekuasaan, maka tolong saja: pisahkan kami dari dari fakultas FISIP. Jadikan Ilmu Komunikasi sebagai fakultas sendiri.

Kami sangat berkeyakinan, kami bisa berdiri sendiri bersama dosen-dosen kami. Bahkan mungkin lebih tegak daripada fakultas yang kini tengah rapuh karena ambisinya sendiri. Dan ketika kelak FISIP runtuh oleh konflik internalnya, kami akan tetap berjalan — dengan kepala tegak, sambil berbisik: “Kami sudah memperingatkan sejak awal, tapi kalian terlalu sibuk bermain kuasa.”

*Penulis adalah M. Toheruddin Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Islam Jember

Insight NTB

Insight NTB Suara Time

Suara Time Lens IDN

Lens IDN Daily Jogja

Daily Jogja Jalan Rakyat

Jalan Rakyat Idealita News

Idealita News AYO Nusantara

AYO Nusantara Seedbacklink

Seedbacklink